“Se trata de un epistolario muy particular: normalmente, encontramos las cartas que recibió una persona, pero no las que envió; aquí tenemos la suerte de poder estudiar la correspondencia completa, es decir, las cartas que iban y venían”, detallan Sergio Pérez Martín y Josemi Lorenzo, autores de un trabajo que se ha gestado durante casi una década, con la financiación de la Dirección de Patrimonio de Castilla y León y la edición del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Así, el libro dibuja, ante la mirada del lector y con la ayuda de un millar de cartas, la particular intrahistoria de la redacción de los primeros catálogos: de qué manera la España del momento estaba anclada en el pasado, las dificultades en el transporte y en el alojamiento que experimentaba Gómez Moreno o sus recurrentes penurias, pidiendo dinero prestado a sus familiares para poder continuar con el trabajo. “Cuando Facundo Riaño (senador y experto en arte) encargó el primero de los inventarios a Gómez-Moreno, se montó casi una rebelión porque nadie lo conocía”, afirman los responsables del trabajo, revelando la primera del sinfín de dificultades y sinsabores que siguieron a un proyecto que las academias de Bellas Artes y de la Historia llevaban largo tiempo madurando y que, al fin, comenzaría a ver la luz.

Sin embargo, los primeros esbozos presentados por Gómez-Moreno acallarían los recelos. El rigor y la profundidad de sus inventarios venían a sentar un modélico precedente… aunque no lo hicieron. Si el historiador granadino se encargó de valorar las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora y León, los siguientes catálogos serían encargados de forma arbitraria, a dedo, sin tener en cuenta la valía de los futuros redactores. La consecuencia fue de pura lógica: “En las provincias donde se publicaron los catálogos realizados por don Manuel cambiaría la Historia del arte; en aquellos donde no hubo catálogos o eran de mala calidad, no se produjo ese cambio”, analizan los investigadores. Tampoco aquí las autoridades españolas estuvieron a la altura: estos primeros volúmenes de Gómez-Moreno tardarían casi tres décadas en ver la luz (a finales de los años veinte), y el último de ellos, referido a Ávila, se publicaría más allá de 1870, ya fallecido su autor. Algunos trabajos se guardaron en el cajón y nunca llegarían a editarse; otros, lo que es aún peor, ni siquiera se encargaron y hubo provincias documentalmente huérfanas de patrimonio.

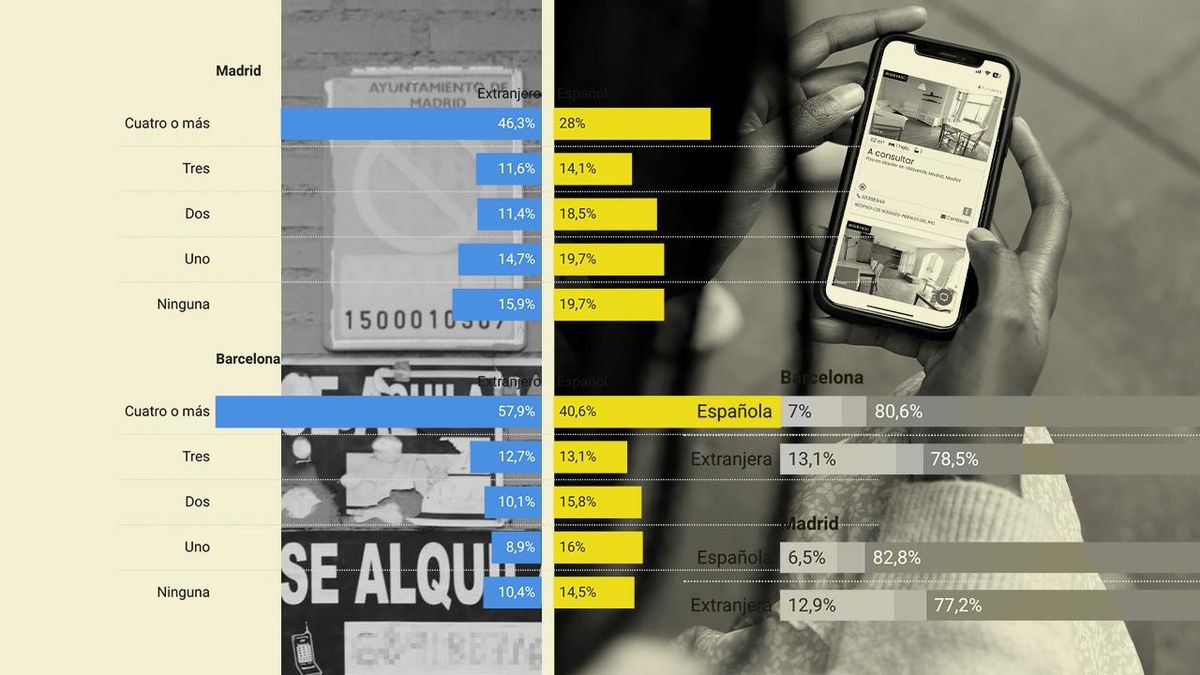

Un camino de penalidadesDurante la gestación del proyecto, los autores tuvieron que revisar, una a una, los centenares de cartas que custodia el Instituto Gómez-Moreno (en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada). Los documentos atienden a dos registros: el historiador enviaba los datos más técnicos, sus pesquisas y descubrimientos a su padre Manuel —arqueólogo como él, pintor e investigador—, mientras que las cuestiones más personales, las penalidades que iba sufriendo y los aspectos sentimentales los remitía a Elena Rodríguez-Bolívar, novia durante sus dos primeros trabajos (Ávila y Salamanca), esposa cuando se elaboran los registros de Zamora y León. En el estudio de las epístolas “se observa perfectamente el funcionamiento del correo en la época y los retrasos que se producían cuando Gómez-Moreno se encontraba en pueblos perdidos, de manera que, por momentos, la comunicación parecía el teléfono escacharrado: se preguntan cosas con la respuesta ya en camino”, explican Lorenzo Arribas y Pérez Martín.

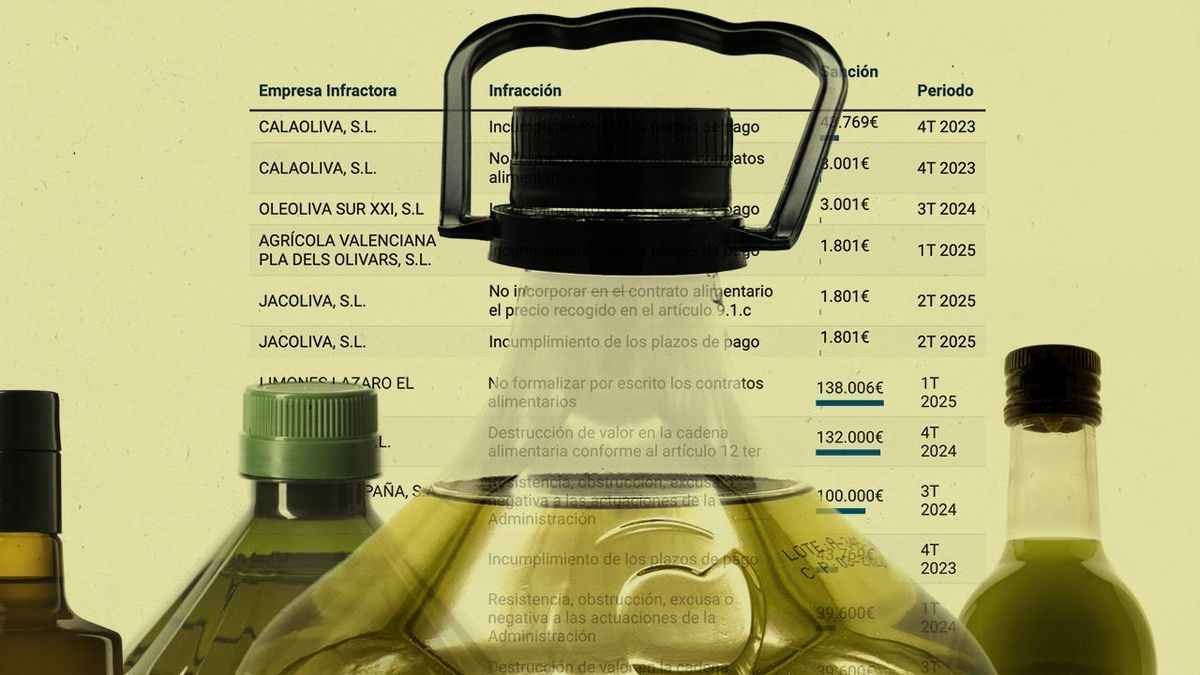

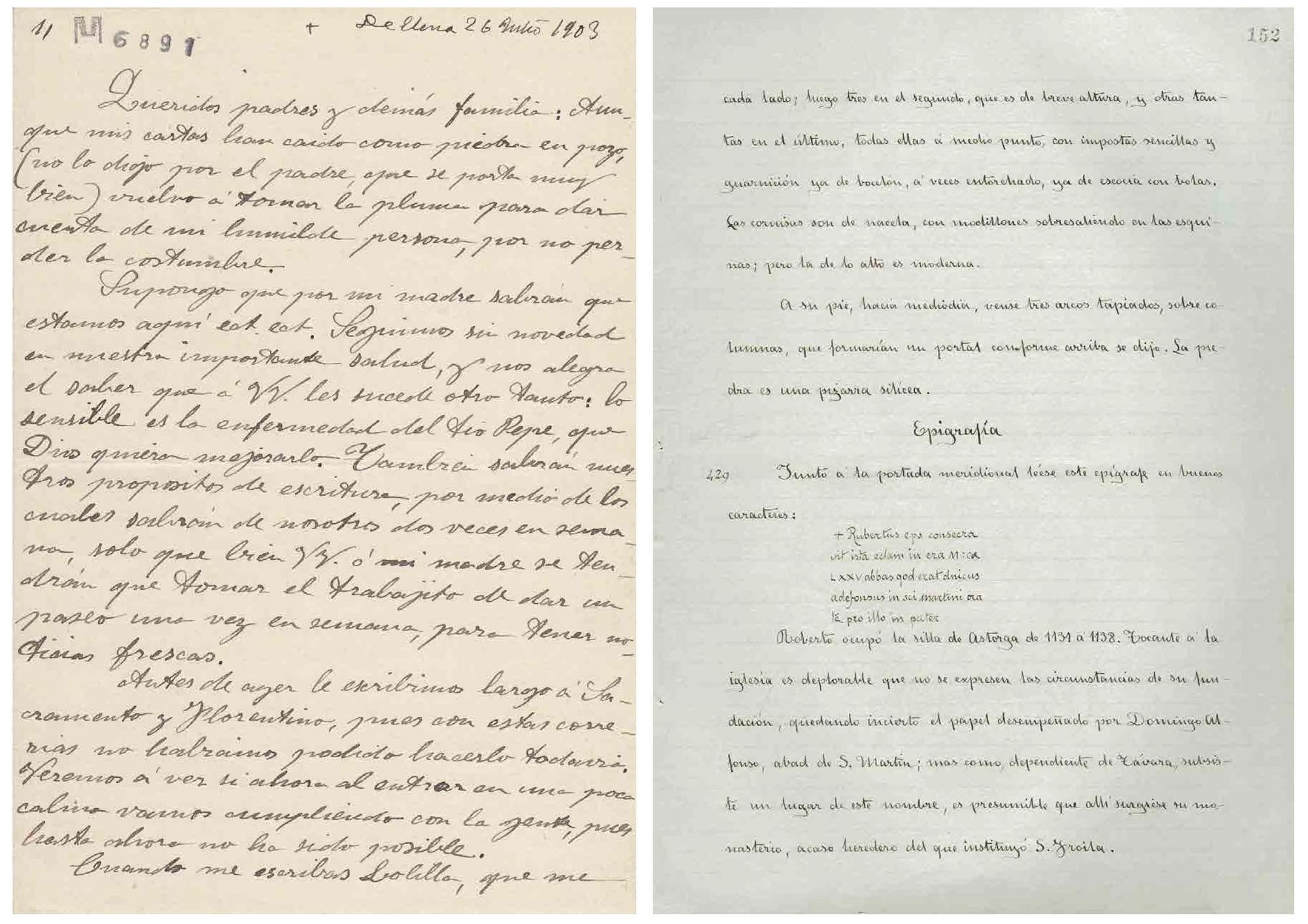

Una de las cartas (izquierda) recogidas en el trabajo. A la derecha, con la misma caligrafía (de Elena Rodríguez-Bolívar, esposa de Gómez Moreno) en la versión manuscrita del catálogo

Una de las cartas (izquierda) recogidas en el trabajo. A la derecha, con la misma caligrafía (de Elena Rodríguez-Bolívar, esposa de Gómez Moreno) en la versión manuscrita del catálogo

Pero lo más hiriente que se desprende de la correspondencia está en las dificultades que el arqueólogo tuvo que padecer, como lo harán sus colegas en años sucesivos. “Son de dos tipos: unas, las que tuvo que sufrir Gómez-Moreno por los andurriales de España; otras, en relación con la Administración, que parece que no ha cambiado en todos estos años: se pagaba muy poco y, sobre todo, tarde”, explican los autores. Los investigadores recibían 800 pesetas anuales, una cantidad que debía estirarse para garantizar los desplazamientos, el alojamiento en los lugares más variopintos (y no exentos de insalubridades) y los propios honorarios, si es que tal cosa existía. Cuentan Lorenzo y Pérez Martín que el historiador tuvo que suspender en varias ocasiones sus expediciones para acudir a Madrid a ver qué había de lo suyo, “una desesperación que traslada a su novia Elena en las cartas”. En una de ellas, Rodríguez-Bolívar le escribe para comunicarle el dolor por la muerte de un familiar, pero no olvida interrogarlo por la cuestión económica: “¿Y de lo de la paga, no has vuelto a saber nada?”, pregunta su prometida. Ante la negativa, Gómez-Moreno se veía obligado a vencer el pudor personal y a pedir prestado.

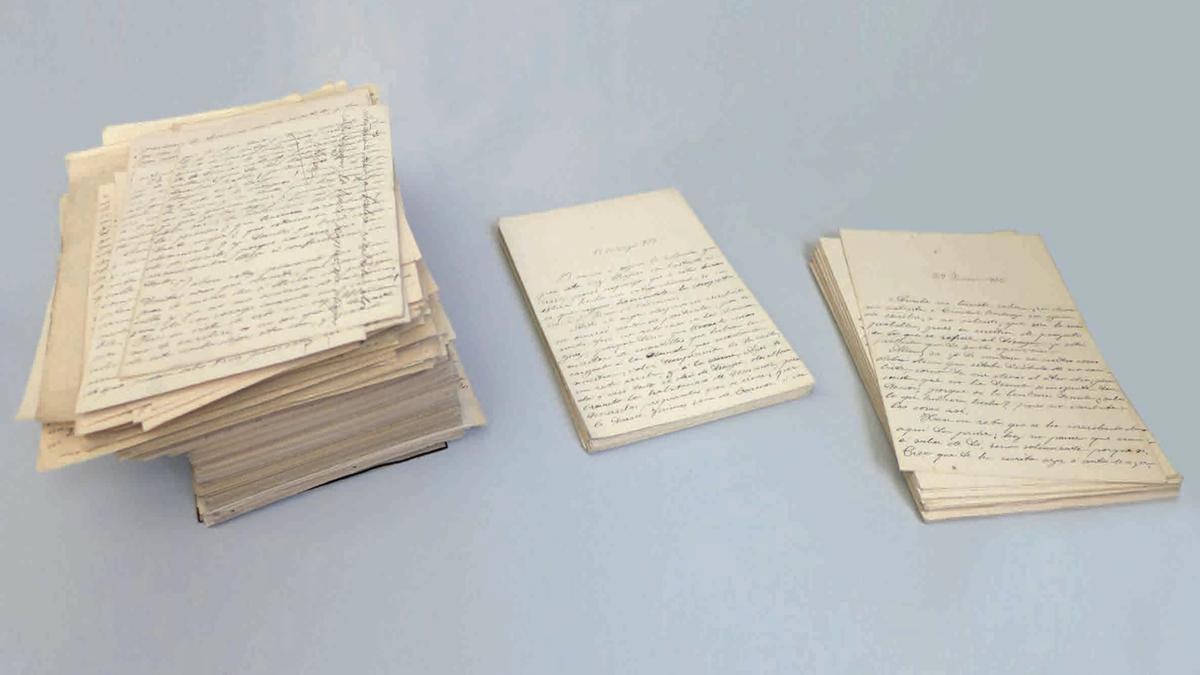

Fajos de cartas examinadas por los autores en el Instituto Gómez-Moreno, de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada

Fajos de cartas examinadas por los autores en el Instituto Gómez-Moreno, de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada

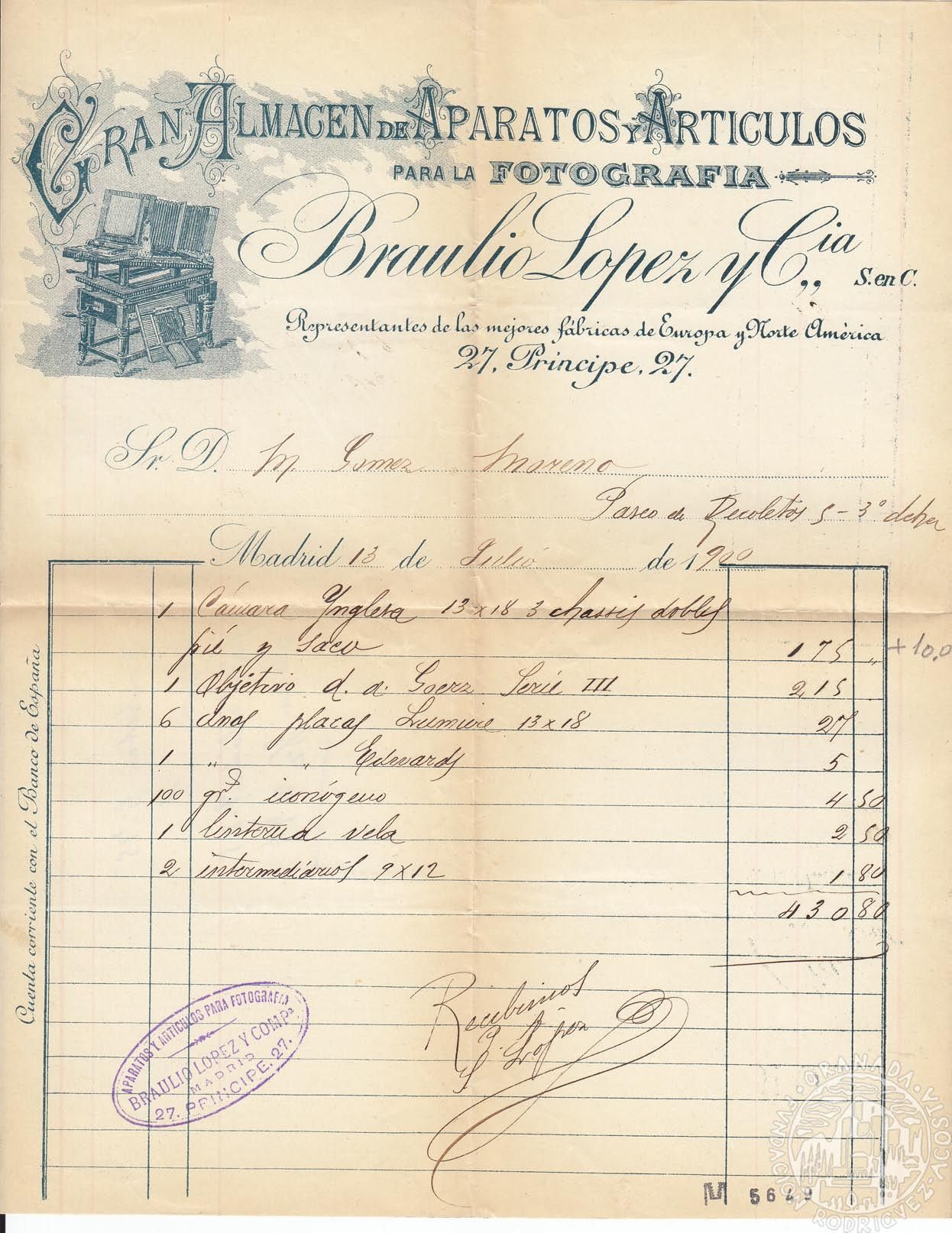

Había, no obstante, que añadir una variable (una carga, si se quiere) más. Don Manuel se encargaba también de realizar las fotografías, ingenuas al principio, espléndidas con la experiencia. El trabajo Cartas para un catálogo monumental recoge la factura por la compra de su primera cámara en un almacén de la calle Príncipe, en Madrid, cuando corría el mes de julio del año 1900. Se trataba de un aparato de cristales que, bien manejado, fabricaba fotos extraordinarias. En el otro lado de la balanza, el enorme peso que conllevaba su acarreo, que provocaba que Gómez-Moreno tuviera que prescindir de ella en algunas de sus escapadas. “Es bonito comprobar cómo al principio no tenía idea y le pedía consejo a un familiar que era químico para el revelado, un proceso que practicaba en la pensión después de toda una jornada de trabajo: no siempre le salían bien y se lamentaba profundamente por ello”, aseveran los autores. “Más adelante, Elena se encargará del revelado, y él se irá convirtiendo en un maestro de la fotografía monumental, cuidando al máximo los encuadres”. De ello dan fe las imágenes de los catálogos, convertidas hoy en clásicos.

Un arma de doble filoRealizado el trabajo de campo (notas, fotografías, croquis…), llegaba el momento de ordenar la información y poner negro sobre blanco. Cualquiera que acceda a los catálogos (hoy digitalizados y disponibles online) puede pensar que el pionero de la historiografía en España lucía una letra impoluta. Las cartas prueban, sin embargo, que dicha caligrafía no se correspondía con la que Gómez-Moreno utilizaba en sus epístolas (bien es cierto, que cansado y de cualquier manera tras llegar a la pensión). Primero fue su hermana quien se ocupó de la redacción, después su mujer Elena Rodríguez-Bolívar. Una realidad que no cambia lo que el crítico de arte soriano Juan Antonio Gaya Nuño apreciaba en los catálogos, una reiteración de halagos, como el “dominio de un lenguaje castellano limpio” o su “notable riqueza de léxico”. Palabras que ya en las cartas a su padre anunciaban sorpresas, descubrimientos y atribuciones que más adelante se plasmarían en las publicaciones. Aquellos otros análisis que Gómez-Moreno se quedaría para sí por prudencia acabarían siendo igualmente confirmados con el tiempo por sus colegas.

Factura de compra de la primera cámara de Manuel Gómez-Moreno, en un almacén de Madrid

Factura de compra de la primera cámara de Manuel Gómez-Moreno, en un almacén de Madrid

La correspondencia familiar refleja, asimismo, la emoción con la que Gómez-Moreno iba descubriendo elementos fundamentales del patrimonio español, como el Bote de Zamora, la arqueta cilíndrica de marfil que hoy se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional, como una de sus piezas estrella. O la atribución de un pasado visigodo a la iglesia de San Pedro de la Nave, también en la provincia zamorana, en cuyo traslado por la construcción de un embalse él mismo intervendría tres décadas más tarde. Por el camino, el descubrimiento de la firma de El Greco, Alonso Cano, Murillo, Zurbarán o Berruguete en distintas obras que nadie antes había sabido ver. O la nueva lectura de la Catedral Vieja de Salamanca. O la identificación de una lápida particularmente relevante en la catedral de Ávila. Sobre esta última, su padre le hablaría en una de las cartas seleccionadas, anticipando el peligro de sacar a la luz un patrimonio, hasta entonces, desconocido: “Mucho me ha alarmado lo del ofrecimiento de los ocho mil duros por la laude del Tostado (la citada lápida de la catedral abulense), porque el catálogo va a servir a esa cuadrilla de bandoleros que nos roban a diario de cuanto bueno tenemos, única cosa que de grandeza pasada nos queda”.

Imágenes del Bote de Zamora, recogido en el Catálogo Monumental de la provincia de Zamora

Imágenes del Bote de Zamora, recogido en el Catálogo Monumental de la provincia de Zamora

Porque no todo en el proyecto, desde el punto de vista científico, fue positivo. Poner luz sobre bienes particularmente valiosos en un periodo de absoluto esplendor en el comercio de las antigüedades no era precisamente lo ideal. En este sentido, los catálogos “permitieron saber lo que había y sirvieron de eso mismo, de catálogos, para los mercachifles que, de repente, tenían situados en el mapa unos bienes con los que podían mercadear por cuatro perras”, reconocen los autores del libro, quienes resumen lo evidente: “El proyecto puso en la alerta a los ladrones de arte”. Los inventarios se convertirían en una obligada arma de doble filo, a la espera de la protección masiva de bienes que tuvo lugar en 1931 y de la muy efectiva Ley del Tesoro Artístico en 1933, que comenzaría a poner coto a la venta indiscriminada de esculturas, tapices, pinturas, marfiles e incluso edificios completos.

Con la Iglesia en contraDurante el análisis de las cartas, Lorenzo y Pérez Martín han reconocido los distintos problemas que tuvieron lugar en torno al patrimonio a principios del siglo XX. El principal, “la falta de un proyecto estatal de intervención y de criterio” sobre un legado que precisaba de atención y de protección. Pero, sobre todo, según incide el investigador independiente Josemi Lorenzo, la redacción de los catálogos destapó la oposición de la Iglesia católica por la cuestión de la propiedad. “Los cabildos de las catedrales estuvieron entre los grandes detractores de los inventarios; sabían que, de elaborarse un registro y otorgarse un grado de protección a los bienes, estos no se podrían vender”, sostiene Lorenzo Arribas. Así que, cualquier avance “lo único que podía originarles era perjuicios: si querían vender un bien que consideraban suyo, entendían que no debían darle explicaciones a nadie y contra esto también tuvo que luchar don Manuel”.

Fotografías de Gómez-Moreno en el interior de la Catedral Vieja de Salamanca, recogidas en el catálogo de esta provincia

Fotografías de Gómez-Moreno en el interior de la Catedral Vieja de Salamanca, recogidas en el catálogo de esta provincia

“Es emocionante comprobar el apoyo sin fisuras de Elena, que en todo momento priorizó la vocación de su compañero y nunca apeteció la tranquilidad de una posible estabilidad económica, si ello implicaba separarle del objetivo investigador”. Este detalle, incluido en la primera parte del libro Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Epistolario de Castilla y León (1900-1909) refleja también la parte más emocional que revela la correspondencia. Aunque los autores han optado por proteger la privacidad de la pareja, ocultando los aspectos más íntimos, las cartas reflejan la peripecia vital de Gómez-Moreno y Rodríguez-Bolívar, dos jóvenes enamorados en tiempos difíciles, de escasez, en una España que habría de prepararse para acontecimientos durísimos. El trabajo hace referencia igualmente a las personas que el matrimonio conoció, sus amistades, sus confidentes… Gentes por las que, al finalizar la aventura, acabaron derramando más de una lágrima.